目標設定について

【目次】

【重要】ドラッカーの名言

【目標1】目標設定で得られるメリット

【目標2】人間は変化に抵抗する生き物である

【目標3】変わりたい自分VS現状を維持する自分

【目標4】行動を変化させ思考と感情にアプローチ

【目標5】積極的な思考と感情で潜在意識を書き換える

【目標6】目標設定の影響力

【重要】

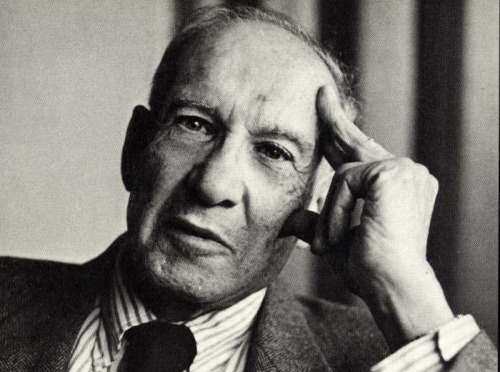

ドラッカーの名言

知識労働者というものは、自らが自らに課す要求に応じて成長する。

自らが成果や業績とみなすものに従って成長する。

自らに少ししか求めなければ成長しない。多くを求めるならば

何も達成しない者と同じ努力で巨人に成長する。

ピーター・ドラッカー

【目標1】

目標設定で得られるメリット

自己目標を持つことの最大メリットは、自らをマネジメントできるようになることです。

目標設定することで得られる表面的なメリットは以下の通りです。

目標達成に必要な

- 計画を立てる理由ができる

- 行動する理由ができる(動機付け)

- PDCAを回すことができる

- 情報にアンテナが立つ

- 知識を学べる

- 逆境に挑める

- 挫折経験を得られる

- 成功体験を得られる

- etc…

という貴重な機会を得られます。

上記の貴重な機会によって本質的なメリットである

- 成果を出す習慣

- 強み

- 主体性

- 自己信頼

を育むことができ、それは人生に大きなインパクトを与える

- 積極的な思考の育成

- 積極的な感情コントロール

に繋がります。

行動することによって経験を積むことができます。

その経験によって意識である思考と感情を積極的なものへと徐々に書き換えていけることが最大のメリットなのです。

意識の成長によって自らをマネジメントできるようになり、自らの人生を歩んでいけるようになるのです。

ではその変化のプロセスを解説していきましょう。

【目標2】

人間は変化に抵抗する生き物である

変化に伴う痛みを人は避けようとする。

「やるぞ!」と決意を新たにしたところで、ほとんどの人が続かないのはなぜでしょうか?

- ダイエット

- 早起き

- 読書

- 筋トレ

- 自己学習

- etc…

どれも継続的なアプローチを続けなければ習慣化することはなく、意識にも変化が訪れません。

大多数の人間は楽な方向に流されやすく、「変わろう!」と意識をしても継続させることは非常に困難です。

しかし、これはその人自身が怠惰でダメな人間だからということではありません。

人間のメカニズムであるホメオスタシスという働きが、変化やチャレンジについて回る苦労・痛み・ストレスを避け、現状を維持させようとするからです。

ホメオスタシスには2つの側面があります。

一つ目は生物学における側面です。

生物学におけるホメオスタシスについて

人間にはホメオスタシスという働きがプログラムされています。これは生体が一定の状態を保とうとする働きで、「恒常性」とも呼ばれます。自律神経、内分泌、免疫の3大システムが関与し、体温や体内の状態を維持します。

ホメオスタシスは、交感神経と副交感神経などの自律神経、内分泌系、免疫系によって実現され、ストレスなどが加わるとそれに応じて調整されます。

ホメオスタシスの対義語として「トランジスタシス」があり、新たな展開を求める行動を表します。出典元:日本成人病予防協会

二つ目は心理学における側面です。

心理学におけるホメオスタシスは、現在のライフスタイルや環境を保とうとする心理的な傾向を指します。

この心理には、安定と変化への抵抗が含まれます。

つまり良い面と悪い面があるということです。

⭕️良い面

- 安定した生活をもたらす

- 落ち着きを保ち、安定感のある生き方を支える

❌悪い面

- 新しい挑戦や変化を追求しにくくする

- 既存の習慣を変えることが難しい

自分を変えたいと思うとき、ホメオスタシスが変化を妨げることがあります。

新しいことに挑戦し、習慣を変えるためには、ホメオスタシスを克服する必要があるのです。

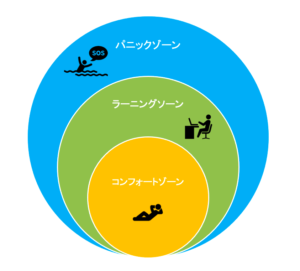

そのためにコンフォートゾーンという概念が重要です。

コンフォートゾーンとは、ストレスのない居心地の良い環境や精神状態のことです。

英語の“comfort”は、「快適」「癒し」という意味を持ち、“zone”は「地帯」「領域」という意味であるため、あらゆる事象の「快適な領域」と捉えることができます。心理学上、精神状態における快適な領域を指すことが多いです。コンフォートゾーンは、快適な場所や状態を指します。成長にはコンフォートゾーン、ラーニングゾーン、パニックゾーンの3つの環境が関与します。

- コンフォートゾーンは安全だが、成長の機会を制限される

- ラーニングゾーンでは適度なストレスを経験し、成長が促進される

- パニックゾーンは負荷が高すぎて成長を阻害される

心理的ホメオスタシスにより、人は「平常運転(=コンフォートゾーン)」を保とうとします。現状維持は心地よいが、成長を妨げることがあります。

出典元:Wikipedia、プロフェッショナルバンク、日本の人事部

コンフォートゾーンとは要約すると、

- 心理的ホメオスタシスが維持しようとする従来の環境やライフスタイル

- 快適な領域で、努力なしに快適に過ごすことができる場所

ということです。

ホメオスタシスを克服し、新しい習慣を身につけるためにはコンフォートゾーンを変更する必要があります。

例えば、朝6時に起きてランニングする習慣を身につけたい場合、それが新しいコンフォートゾーンになるよう努力する必要があります。

コンフォートゾーンが変われば、新しい行動が自然な習慣となり、以前の状態から抜け出すのが容易になります。

ホメオスタシスを打破し、変化を受け入れるために、コンフォートゾーンの移動=新たな習慣への行動が重要です。

【目標3】

変わりたい自分 VS 現状を維持する自分

今の自分は、過去の自分の選択と環境の結果です。

ではコンフォートゾーンを移動させ、変化する自分に成長するためには何が必要なのでしょうか?

それは行動です。

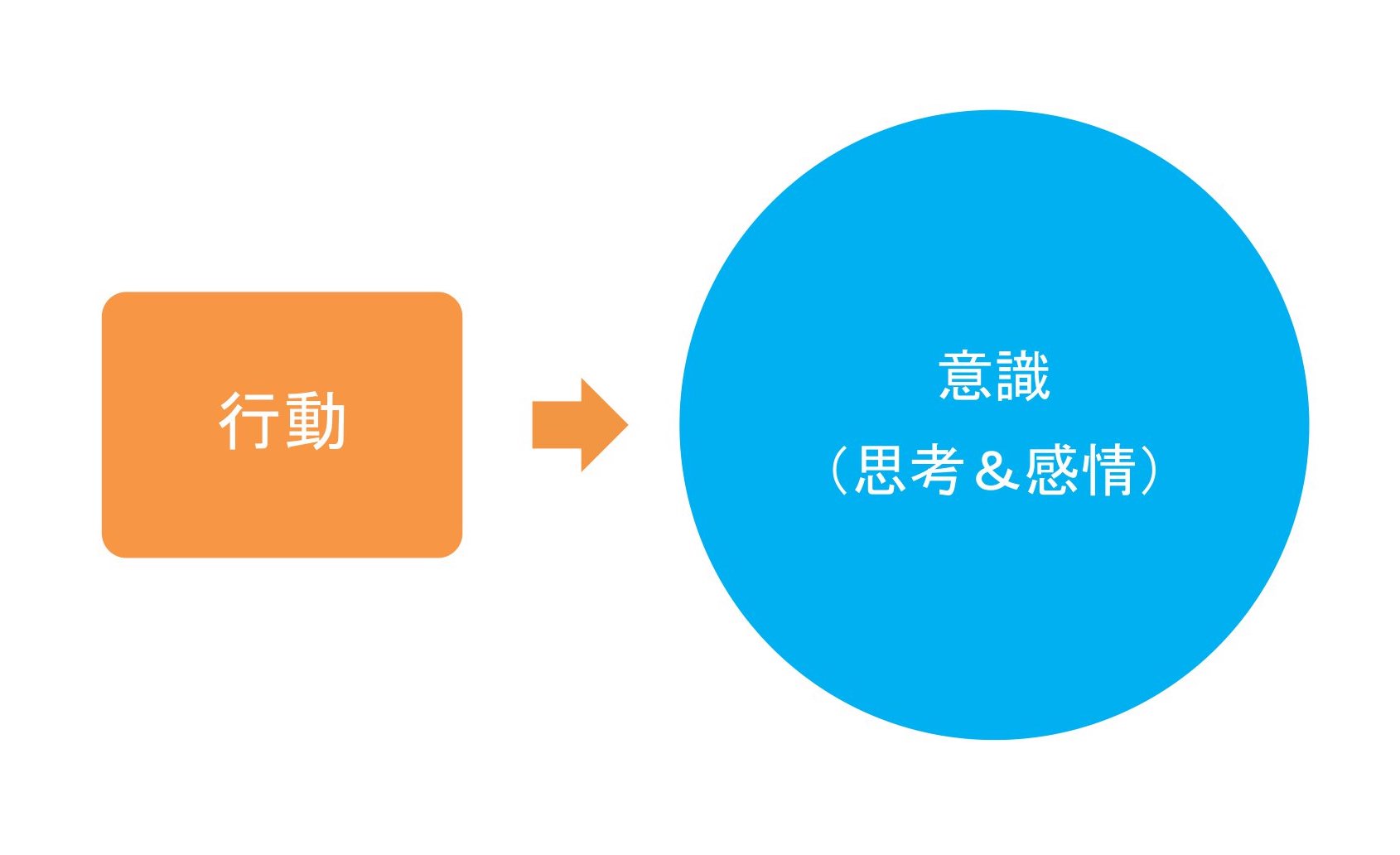

人が成長し、変化していくためには行動による意識改革が有効です。

どんなに小さなことでも行動することによって、その行動に伴った意識へのアプローチを行うことができます。

意識から自分を変えようとするのではありません。

意識を変えようとしてもホメオスタシスによって元の意識に戻されてしまいます。

それぐらい現状を維持させようという働きは強力なのです。

変化には継続的な刺激が必要です。

行動から意識にアプローチをしていくことで、自分でも気が付かないレベルで変化し、習慣化していきます。

薄皮を一枚ずつ剥がすかのように意識が変化していくので、何も変わっていないように思いがちですが、焦りは禁物です。

変化への抵抗を克服するのは継続であり、習慣化に優るものはありません。

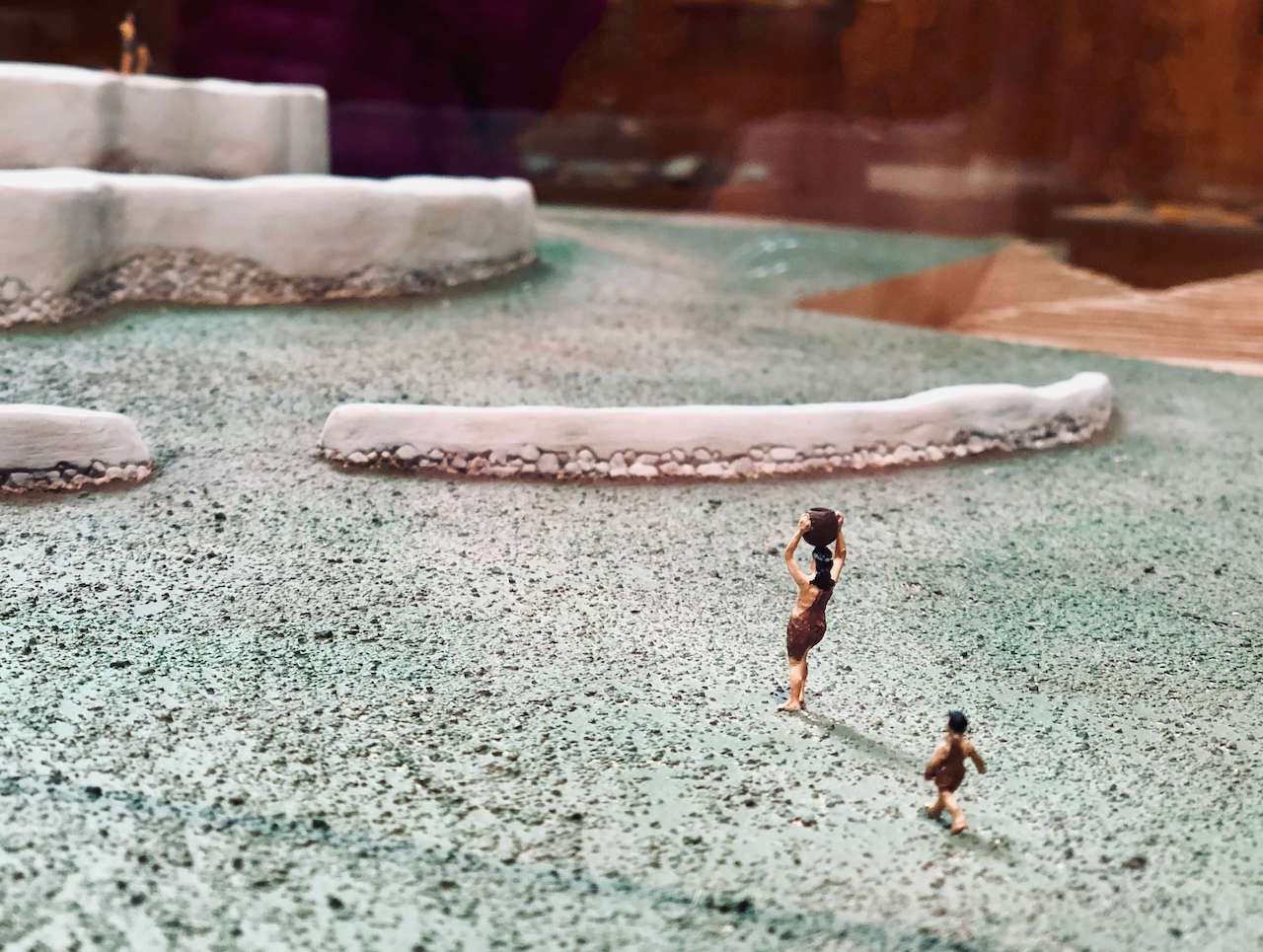

人間のメカニズムは1万年前の石器時代からほぼ変わらないと言います。

行動しなければ生き残ることができなかった石器時代では、怠惰で変化のない者は淘汰され、成長し変化していく者は生き残り命を繋いでいった訳です。

現代は生活スタイルこそ大きく変化しましたが、人間の変化と成長のプロセスは1万年前から本質的には同じままです。

新たな行動と環境によって新たな習慣を形成し、生き残っていきます。

その習慣形成の背後には、行動による意識の変化がカギなのです。

進展がない簡単なことばかりに着手していても、自分の理想には辿り着けません。

むしろ状況の変化に対応できず、リスクが高くなっていきます。

現実から目を逸らすと準備不足に陥ります。

元メジャーリーガーのイチロー選手もインタビューで

「夢や目標を達成するには1つしか方法がない。小さなことを積み重ねることだ」

と述べています。

楽な方法で何かを実現する方法は存在せず、人間の本質的な変化と成長のプロセスを実践し、継続していくことだけが自分の理想を叶える唯一の手段なのです。

目の前の壁を乗り越えるには、基本的な原理原則を守り実践することが重要ということです。

普遍的な事実ですが、何ごとも「継続は力なり」です。

【目標4】

行動を変化させ思考と感情にアプローチ

成長し成果を上げるためには自分の思考・感情と真剣に向き合わなければなりません。

本質的な変化と成長にはどうすればいいでしょうか?

それは行動によって意識にアプローチする必要があります。

意識とは思考と感情のことです。

この思考と感情を積極的なものに変化させる必要があります。

積極的な意識による活動は、自身のアンテナが自分に必要な情報や環境、そして学びに気づきやすくなり、より成果をだしやすくなります。

カクテルパーティ効果に近いイメージです。

カクテルパーティ効果とは?

カクテルパーティー効果とは、カクテルパーティーのような騒がしい場所であっても自分の名前や興味関心がある話題は自然と耳に入ってくるという心理効果です。音声の選択的聴取や選択的注意とも呼ばれており、イギリスの認知心理学者であるエドワード・コリン・チェリーによって1953年に提唱されました。

出典元:一般社団法人 日本経営心理士協会

つまり、積極的な意識(思考・感情)に変化する行動を習慣にしよう!ということです。

自然にそうなる土台作りのためにも、目標を設定する必要があるのです。

例えると、

- 【思考】「〇〇〇という前向きな目標を立てよう」と考える

- 【感情】「〇〇〇という目標を達成できたらこうなる」と想像して楽しくなる

というようなイメージです。

考えるとは継続的な思考であり、目標は具体的かつ積極的なものである必要があります。

楽しいとは一時的な感情であり、目標に対する思いが積極的である必要があります。

また、

- 思考はコントロールが可能

- 感情はコントロールが不可能

というのも特徴です。

この2つの側面を積極的にするための必要な行動が、「目標を立てる」ということなのです。

目標そのものが行動する動機となり、行動することで積極的な思考と感情の育成がスタートします。

積極的とは

- 前向き

- 主体的

- 自発的

- 自主的

- 能動的

- 行動的

- 強い意志

- 貪欲

- 意欲的

- 精力的

- etc…

というような陽エネルギーの状態を指します。

逆に消極的とは

- 後ろ向き

- 否定的

- 受動的

- ネガティブ

- 弱気

- 優柔不断

- 他人任せ

- 悲観的

- マイナス思考

- 受け身

- etc…

というような陰エネルギーの状態を指します。

では消極的な意識はどのようにして変化させればいいのでしょうか?

消極的な思考や感情は、

- 行動による失敗や挫折

- 失敗を克服する経験

- 挫折を乗り越える経験

- 小さな成功体験

を積み上げていくことによって積極的な思考・感情へと転換していく必要があります。

これら4つの項目を実践するには、上記「【目標2】人間は変化に抵抗する生き物である」の章に記載のラーニングゾーンであることがポイントです。

パニックゾーンで無理をしてしまうと肉体的にも精神的にも負担が大きく、継続が困難だからです。

また、

- 消極的にならない環境

- 消極的にならない人間関係

も思考や感情への影響力が大きいです。

自身で自分の思考と感情を積極的にするアプローチをしながら、環境と人間関係も積極的なものに移行できるのが理想です。

スタートラインは人によってそれぞれです。

- 積極的な意識がベースの人が行動する

- 消極的な意識がベースの人が行動する

のとでは大きな差があります。

消極的な意識がベースの人は、

- 環境

- 人間関係

- 行動

を変化させ、意図的に意識を変化するように仕向けなければなりません。

何度もお伝えしますが、意識だけを変えようとしても長年に渡って染み付いた思考・感情というものはそう簡単には変化しません。

だからこそ、意識するということよりも意識にインパクトを与える「行動」がポイントなのです。

変化がない人の多くは、行動によるインパクトが変化のラインに届くまで継続しないのが原因です。

そして、「私はどのような目標を立てたら思考・感情ともに積極的になるのか?」は自分しか知りません。

そこを知るためにも日々、自分の意識と真剣に向き合う必要があるのです。

【目標5】

積極的な思考と感情で潜在意識を書き換える

人間は自分が考えているような人間になります。

どのような意識=思考と感情でいるかによって、人生は大きく変わります。

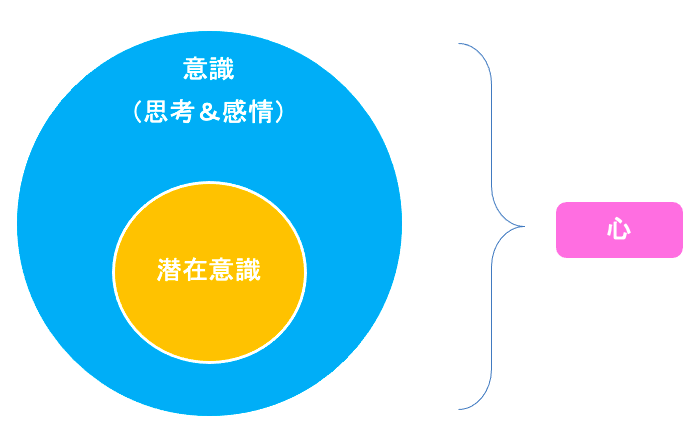

なぜなら思考と感情は潜在意識と繋がっており、潜在意識は人の行動に大きく影響を与えます。

行動に大きく影響を与えるということは、人生そのものを左右すると言っても大袈裟ではないのです。

ちょっと分かりにくかったかもしれませんが、

潜在意識はパソコンでいうOSのようなものと考えるとイメージしやすいです。

OSとは?

OSは、Operating System(オペレーティングシステム)の略で、パソコンの操作やアプリなどを使うために必要なソフトウェアのことです。OSはコンピューター全体の動作を管理、制御して人間がコンピューターを使えるようにする役割があります。

パソコンを使うときに、マウスやキーボードで入力したりファイルの保存やコピーをしたりする操作ができるのはOSがあるおかげです。パソコン用のOSであるWindowsが有名ですが、家庭にある家電製品などのコンピューターにも、OSがインストールされています。引用元:OSってなに?FUJITSU なるほど!パソコン研究室

日々の行動と結果は、全てそのOSたる潜在意識と意識によってもたらされているのです。

無意識の行動や日常のルーティン、言葉遣いや生活習慣etc…といった人間の行動の基礎となるのは潜在意識です。

私たちは潜在意識によって支配されているのです。

ということは積極的な潜在意識に書き換えることができれば、人生そのものも積極的なものへと徐々に変化していくということです。

潜在意識とは思考と感情によって醸成され、

思考と感情=意識は行動によって影響を受けます。

思考と感情は潜在意識へと繋がる唯一のカギです。

なぜなら今の自分は、過去の自分の選択の結果できあがった存在であり、後天的な要素が強いからです。

意識という空間は、何かを入れずにはいられない特徴があります。

何も考えない思わないということは非常に困難で、常に何かしら思い巡らせているのです。

積極的になる土台づくりをしていなければ、今まで培った潜在意識に意識が引っ張られます。

今まで培った潜在意識が消極的なものである場合、何も目標がなければ自然と消極的な感情に支配される確率が高くなり、それによって思考も消極的な方向へと向いてしまうのです。

なぜなら感情は思考よりも強い存在だからです。

そんな暴れ馬のようにコントロールが難しい厄介なものが意識であり、潜在意識なのです。

では潜在意識にどのように積極的なものを根付かせるのでしょうか。

積極的な思考と感情に変化するための仕組みとして前向きな目標設定が存在します。

前向きな目標という目指すべきゴールが存在することで、目標で頭が満たされます。

そうすることで消極的な意識になる確率は低くなり、潜在意識も徐々に変化していきます。

ポイントはやらされたり、渋々立てた目標でないことです。

- 仕事で仕方なく立てているだけ

- 誰かに言われたから立てただけ

あくまで前向きな目標であることが重要です。

少しの気持ちも入らない目標だと潜在意識にインパクトを与えられません。

望ましいのは、主体的で前向きな目標を自ら立てることです。

そしてそれを習慣化させます。

習慣化とは行動を変化させ、それの定着化により思考と感情を変化させていくプロセスであり

目標にチャレンジ→少しずつ達成というプロセスが日常化していくのです。

だからこそ、思考と感情が重要なのです。

アールナイチンゲールは、

「人間は自分が考えているような人間になる。」

という言葉を残しています。

それは思考と感情と潜在意識の仕組みを知れば、まさにその通りと納得ができます。

行動して小さな成功と失敗を積み重ね、自分自身への確信を少しずつ深めていきます。

確信はやがて信念に変わり、あなた自身を大きく支えてくれることでしょう。

【目標6】

目標設定の影響力

目標設定とは、自らと対話することです。

目標も何もない人の意識は目的地のない旅行のようなもので、ゴールがないので行き当たりばったりの毎日に。

ゴールがなければ進展や進歩がないので、成果も現れません。

成果が出なければ希望や充足よりも、不安や心配ごとに支配されやすくなります。

だからこそ目指すべきゴールである目標を立てましょう!と繋がるわけです。

目標を立てることも重要なのですが、それ以上に重要なことがあります。

それは、

目標設定=自分と対話すること

という事実です。

自分は何を目指したいのか?

目指すというほど高尚な目標をはないけど、やりたいことはあるのか?

やりたいことはないけどお金は稼ぎたいのか?

仕事もお金もほどほどに、ゆっくり過ごしたいのか?

etc……。

正解も不正解もなく、自分がそう考えたのならそれが全てです。

※もちろん他人の権利や人権、地域、社会に悪い影響を及ぼすような目標はNGです!

自分という存在はこれから何を目標にして目印にして歩んでいくべきなのか。

その質問を自分に投げかける行為は、内観そのものです。

では目標を設定することでどのようなことが起こるのでしょうか?

目標を設定することで、目標は強い動機付けを与えてくれます。

動機付けとは?

行動の理由を考えるときに用いられる総合的概念であり,行動を一定の方向に向けて生起させ,持続させる過程や機能の全般を指す。モチベーションともいう。

出典元:コトバンク

シンプルな文章にすると、行動する理由を与えてくれるということです。

どのようにしてその目標を達成するか?を自然と意識するようになります。

目指す基準があるかどうかで日常の過ごし方が大きく変化するのです。

また、本当にその目標を達成したいのか?と自分と対話する機会も得られます。

日々忙しく動いていると目の前のことをこなすのが精一杯になります。

ですが、自分がどの方向に進みたいのかは自分にしか分かりません。

自分の人生を生きていくためにも、

- 自分は何がしたいのか?

- どのようになりたいのか?

を考える時間が必要です。

それが自分との対話であり、思考と感情と向き合う時間なのです。

目標設定はマネジメントの根幹となります。

ぜひ自分の納得のいく基準を掲げて下さい。